Olga no fue la culpable de que Picasso se convirtiera en un artista al servicio de la burguesía

La crítica no ha tratado bien a Olga Picasso (Rusia, 1891 – Cannes, 1955) y no lo ha hecho, fundamentalmente, por dos razones. Primero porque tanto Pablo Picasso (Málaga, 1881- Mougins, 1973) como las mujeres que se sucedieron en la vida del artista contribuyeron a crear una leyenda de locura alrededor de Olga. Cierto es que no les faltaba razón, sin embargo, no hay que despojar a Picasso de la capacidad de provocar que toda persona allegada a su existencia pierda los papeles por completo.

“Olga queda reducida a una caricatura: una burguesa tacaña, cuyo comportamiento errático y desesperado en su vejez delata un instinto depredador. Los primeros en forjar esta imagen son los biógrafos de Picasso que”, según argumenta el experto Michael FitzGerald en el magnífico catálogo de la muestra de Caixa Fórum Madrid ‘Olga Picasso’, “comienzan su labor tras la Segunda Guerra Mundial”. Es decir, Olga y el artista hacía años que no compartían vida en común.

Y segundo, porque los biógrafos y los colegas cubistas, como Juan Gris, que decía que “Picasso todavía pinta buenos cuadros cuando le queda tiempo entre un ballet ruso y un retrato mundano”, preferían culpar a la sinrazón que se apoderó de Olga del vuelco de su obra en el llamado estilo neoclásico –la condenaron por ello, todos los retratos “mundanos”, como solía detallar la crítica en tono despectivo, eran de la rusa– o de la nueva vida de burgués que el malagueño había adoptado mudándose al otro lado del Sena y comenzando a vestir con traje burgués y a moverse con chófer. Lejos quedarían las etapas azules y rosas en las que el español no podía permitirse más pigmentos de los necesarios.

¿Era ella la responsable de todo aquel viraje estético y social de Picasso? ¿O fue él quien adoptó de manera voluntaria las comodidades tan contrarias al argumentario comunista con el que presuntamente siempre había comulgado? La vida conyugal de la bailarina y el español transcurre entre convites y contactos con la alta burguesía, sin embargo, ningún crítico o biógrafo responsabilizó a Picasso del retorno neoclasicista.

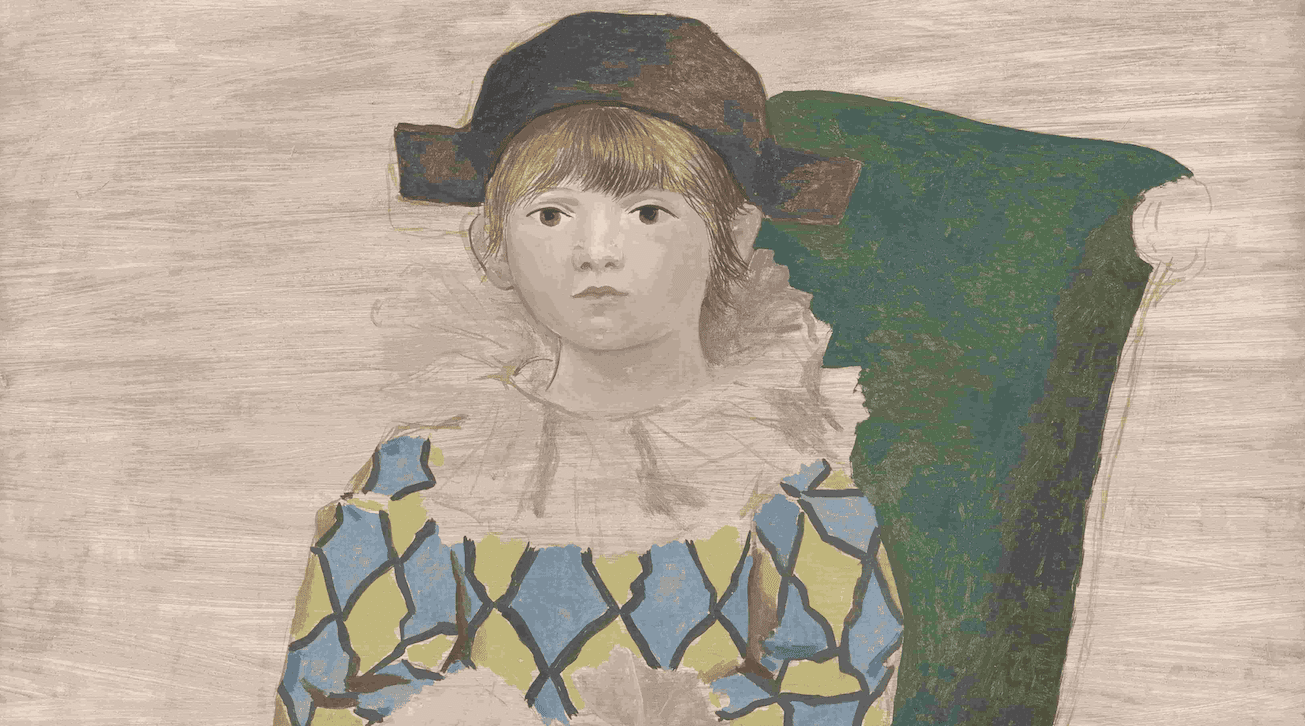

El crítico de arte John Berger afirmaba que ella aburguesó al malagueño. “Por primera vez vimos al artista moderno sirviendo, pese a sus propias intenciones, al mundo burgués. Este retrato en particular –refiriéndose a ‘Retrato de Olga en un sillón’, el cual se puede ver en las salas del espacio madrileño– es tan asfixiante que el desagrado nos impide ver su destreza”, comentaba Berger en ‘Fama y soledad de Picasso’.

La rusa, hija de un capitán del Ejército del zar Nicolás II y de Lidia, la madre a la que no vería jamás desde 1911, terminó sola en un sanatorio de Cannes y Picasso no acudió ni siquiera a su funeral, a pesar de haber estado juntos desde 1917 hasta 1935 –fecha oficial de la separación– y tener un hijo en común, Paulo –al que retrató en decenas de ocasiones, la mayor parte de ellas disfrazado, tal y como se puede ver en la muestra ‘Olga Picasso’ de Caixa Fórum de Madrid–.

Marie Therese Walter, gran nadadora, amante durante años de Picasso y madre de su hija Maya, se ahorcó tras el abandono del malagueño; la fotógrafa surrealista Dora Maar abrazó de una manera enfermiza una fe cristiana a todas luces incompatible con el comunismo férreo en el que militó y, Jaqueline Roque, su última compañera, se pegó un tiro al no poder superar su muerte.

Si hay un eje común que resume la vida de las mujeres de Picasso es el dolor, el amor posesivo y la fascinación por el genio. Sólo una de ellas, la artista Françoise Gilot fue capaz de esquivar la presión de las parcas por el desamor. “A un hombre como a mí no se le abandona”, le decía Picasso a la madre de sus hijos Claude y Paloma. Pero siempre, en todo, hay una excepción y en la vida del autor del ‘Guernica’ se vino a llamar Gilot.

Ninguna lo hizo, a excepción de la valiente amiga del viejo Matisse, aunque su huida en taxi de la casa que compartía con Picasso, mientras éste repetía “¡merde, merde, merde!” una y otra vez, tal y como relató Gilot en sus memorias, le costó que Picasso intentara boicotear su carrera durante años sin conseguirlo. Medirse con el genio tenía un precio y Olga, al igual que las demás, lo supo en carnes propias.

Dejar en buen lugar al Picasso ser humano, lejos de su revolución artística, es harto complicado. No hay un solo relato –al menos que servidora haya leído– sobre su persona que no encierre episodios de tristeza, locura o maltrato. La mujer era su presa, el arte su motor. Su vida se balanceaba de un extremo a otro. “Nadie puede huir de Picasso. Ahora lo sé. Ningún miembro de mi familia pudo sustraerse, en ningún momento, al suplicio de aquel genio que necesitaba sangre para firmar cada uno de sus lienzos. Creyendo amar a un hombre, amaron a Picasso”, contaba Marina Picasso en su libro ‘Picasso, mi abuelo’.

“Olga sigue siendo un enigma, pocas personas de las que la conocieron están ya en este mundo”, comenta el profesor FitzGerald en el citado texto. Por ello, precisamente por ser una figura enigmática de la que muy poco se conoce, Olga Picasso merece la benevolencia que –a menudo– brinda la duda.